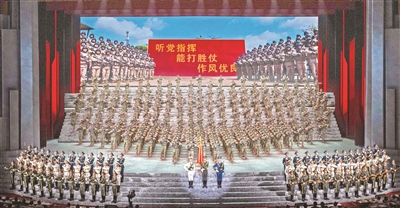

嘹亮歌声唱响胜利的华章,雄壮舞姿展现正义的力量。9月3日晚,纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年文艺晚会《正义必胜》在北京人民大会堂隆重举行。 仪式仪仗表演《守护正义》。 新华社记者 翟健岚 摄

文艺晚会延安时期的艺术呈现。 新华社记者 燕雁 摄

嘹亮歌声唱响胜利的华章,雄壮舞姿展现正义的力量。9月3日晚上的人民大会堂灯火辉煌,纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年文艺晚会《正义必胜》在万人大礼堂隆重举行。

这场大型演出如同一部史诗,深情回顾了中国人民抗日战争和世界反法西斯战争波澜壮阔的历史,突出表现了中国共产党在抗战中的中流砥柱作用,唱响了中国人民抗击侵略的英雄凯歌。晚会上呈现的延安、黄河等象征理想信念和民族精神的文化标识给人们留下深刻印象,彰显了中华民族自立于世界民族之林的精神风貌。

“延安像一只崇高的名曲的开端”

西北天空下的黄土高原总是令人神往,宝塔山下延水河畔的延安是中国人心中的革命圣地,也是一片精神高地。

晚会上对延安时期的艺术呈现,让我们想到诗人何其芳的一首诗:“延安的城门成天开着,成天有从各个方向走过来的青年,背着行李,燃烧着希望,走进这城门。学习,歌唱,过着紧张的快活的日子。然后一群一群地,穿着军服,燃烧着热情,走散到各个方向去。”

这是何其芳对延安的火热印象。到延安两个多月,何其芳被批准加入了中国共产党,写出了这篇令人为之一振的《我歌唱延安》。“在青年们的嘴里,耳里,想象里,回忆里,延安像一只崇高的名曲的开端,响着宏亮的动人的音调。”这不止是何其芳一个人的感受,而是成千上万进步青年的共同认知。因为进步的青年在这里看到了光明,这里的一切让他们深刻认识到:延安才是中国的希望。

很多进步青年曾经找到国民党,希望能为国家尽一份力,但由于种种原因他们的抗战热情不仅没有被接纳,反而有时会遭到一盆盆冷水,接待他们的是腐朽入骨的官僚主义。于是,许多人将目光转向了陕北的延安。

中国共产党坚决抗日、建立统一战线的主张,让人们看到了希望。于是,在炮火连天中,出现了延安这块当时人类精神的高地、进步青年的绿洲。穿过八百里秦川,闯过国民党封锁,“四方八面来了学生几千,活泼、聪明,全是黄帝的优秀子孙”。广大青年排除万难,甚至冒着巨大生命危险奔赴延安:画家王式廓离开条件优厚的武汉,在一路发生严重疟疾和高烧的情况下,从西安步行前往延安;著名画家华君武,瞒着母亲,在朋友帮助下,从上海出发,经过香港、广州、汉口、重庆、成都、西安,最后到达延安……“到延安去”成为最为时髦与自豪的时代口号。

黄土地上的红延安,成为全国抗战的中心,这里诞生了后来列入中国共产党人精神谱系的延安精神,成为中国革命、建设、改革的伟大精神动力。文艺工作者从这里汲取艺术灵感,创作出了一大批经典文学艺术作品,这些经典作品经过当代审美观照呈现在《正义必胜》的舞台上,迎来经久不息的热烈掌声——

“中国青年,你为什么热爱延安?”“大风沙里一个义勇军,骑马走过他的家乡。他回来,敌人的头挂在铁枪上!”这些振奋人心的话语,都是当年延安诗人真实写下的文字,它们或许曾在窑洞诗会上被人吟诵过。

“可以藐视一切,但是不能藐视黄河”

我站在高山之巅,

望黄河滚滚,奔向东南。

惊涛澎湃,掀起万丈狂澜,

浊流宛转,结成九曲连环,

从昆仑山下奔向黄海之边,

把中原大地劈成南北两面。

这是1939年诗人光未然创作的《黄河颂》里的一个片段。奔腾不息的黄河同长江一起,哺育着中华民族,孕育了中华文明。滔滔黄河,从青藏高原奔流到大海,沛然一体,气贯长虹,在辽阔的北方大地上书写了一个大大的“几”字,流淌在我们的文化中。任何艰难险阻,都阻挡不住前行的脚步。作为中华民族的母亲河,黄河奔腾不息与泽润万物的品德,浸润在中华民族的骨子里,振奋中华儿女的精神,代代不已,生生不息。

中国国家博物馆常设的“屹立东方——馆藏经典美术作品展”,展出了许多经典的馆藏艺术珍品。其中有一幅《东渡黄河》油画,描绘的是当年毛泽东等老一辈革命家在吴堡县东渡黄河的经历。望着连绵起伏的黄土高原,面对惊涛骇浪的黄河之水,毛泽东感叹:“你们可以藐视一切,但是不能藐视黄河。藐视黄河,就是藐视我们这个民族。”

1939年4月13日,《黄河大合唱》在延安陕北公学大礼堂首演。在中华民族生死存亡之际,一首《黄河大合唱》犹如号角,抒发了中国人民坚强不屈的斗争精神,唱出了民族的凝聚力、向心力。

《正义必胜》文艺晚会第一场的名字就叫“怒吼吧,黄河”。在这部史诗剧中,不仅有情境表演《中华民族到了最危险的时候》、情境歌舞《血染的白桦林》、舞蹈《殇》的悲壮沉痛,更有朗诵与合唱《怒吼吧,黄河》的慷慨激昂,表现了在中国共产党号召和领导下,中国人民奋起反抗侵略者的英勇无畏。

一个又一个经典瞬间和场景扑面而来、一气呵成,在90分钟左右的时间里带着观众完成了一次跨度80年的历史回望。

对和平正义的肯定,对世界未来的期许

《正义必胜》不仅是一场文艺晚会,更是一次历史的回响与未来的召唤。从松花江上飘落的雪花到怒吼的黄河,从《重读祭黄帝陵文》中“中华儿女誓死不当亡国奴”的呐喊,再到《窑洞与战壕》中“劳苦大众要解放!中国革命要成功!”八路军的振臂高呼……《延安颂》《东方红》《弹起我心爱的土琵琶》《啊,朋友再见》等革命歌曲在现代舞美的烘托下直指人心,一段段历史记忆转化为舞台上的呼吸与温度,让我们更加懂得“胜利与和平”的来之不易。

北京大学中文系教授张颐武告诉我们:“文艺中有历史,历史里有深情,让中华民族的精神通过具体的见证得以呈现,让今天延伸历史,让历史给今天力量。这些作品正是凸显了八十年前的过往和今天的对话,在这种跨越时空的对话中让当下的人们获得启悟,从过往中获得力量。”回望过去,老舍在日军炮火声中拂去书上的尘埃,丁玲在党帮助下成为到达延安的第一位知名作家,巴金在寒夜中创作《寒夜》,聂耳探求中国音乐出路谱写出《义勇军进行曲》,冼星海怀揣爱国之志写就《黄河大合唱》……抗战时期的文艺先驱,在寻找中国文艺出路的同时,极大地鼓舞了民众的士气。

雄师列阵,气势如虹,仪式仪仗表演《守护正义》将演出推向高潮,昭示正义必胜的真理力量。中国人民对抗日战争的纪念,成为对和平正义的肯定,对世界未来的期许。以文艺作品为载体,一段段可歌可泣的抗战故事深入人心,激励着我们在未来的道路上,传承和弘扬伟大的抗战精神,为实现中华民族伟大复兴而不懈奋斗!

历史承载过去,也启迪未来。这些作品里有凭吊和怀念,更有信心和意志,正是一个伟大的民族所具有的精神力量的展开。正如晚会撰稿人朱海所说:“我们要让观众记住的不仅是历史,更是历史背后的精神——那种在苦难中依然相信光明、在绝境中依然选择坚持的力量。”